| 横丁の名探偵 |

| トップ > 横丁の日記 |

|

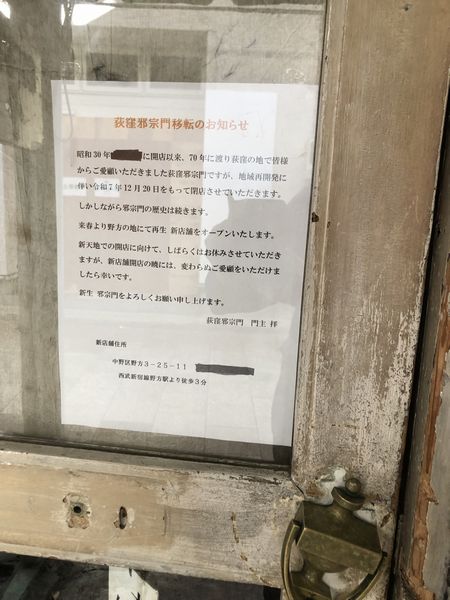

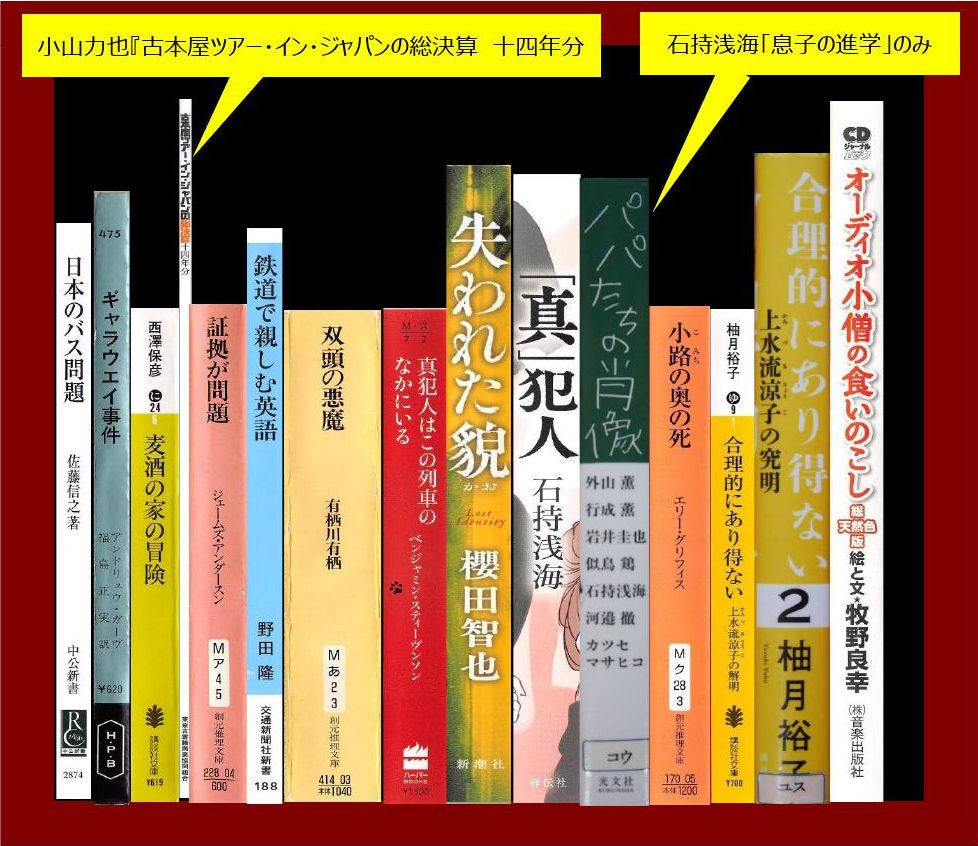

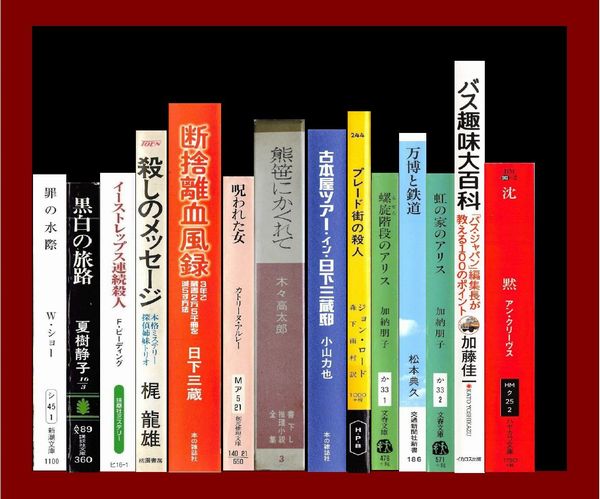

1月31日(土) 今月読んだ本2026年1月 今月読んだ本です。 月間ベストは潮谷験『名探偵再び』。  1月12日(月) 五十年目の俺たちの旅 『五十年目の俺たちの旅』を観ました。やはりお客さんはご高齢者がほとんど。本編全46話だけでなく10年目、20年目、30年目とも関連深く、観てないと分かりづらいかも。インタビューだったかで誰かがおっしゃってましたが、3人が集まる場面が少なかったのは残念。60年目に期待します。 12月31日(水) 今月読んだ本2025年12月 今月読んだ本です。 月間ベストは霞流一『スカーフェイク』。  12月28日(日) 邪宗門移転 1997年11月1日に開催されたマジックピンポンパン@セシオン杉並を観に行かれた皆様、お疲れ様でした。 その後のある日、ピンポンパンで奇術を演じられたご夫妻をある店でお見かけして、あれ? と思ったのですが、実はそのお店では泡坂妻夫さんも所属されていた奇術クラブが開催されていたのでした。 そのお店が移転されるとのこと。さらば泡坂さんの聖地。 再開発かと思いますが、記念碑とか建たないかなと思ったり。 泡坂妻夫さんに握手していただいてから28年も経ったのだなあと。  12月26日(金) 俺たちの旅 ドラマは録画してもなかなか見る機会がなく、『十角館の殺人』どころか一体いつ録画したんだの『オリエント急行殺人事件』さえ未視聴なのですが……ここのところ平日昼間に放送されてきた『俺たちの旅』全46話、十年目、二十年目をなんとすべて視聴してしまいました! 四十年目も1月4日予定。 それもこれも五十年目に備えてのことだったのですが。しっかし全46話は夕方の再放送でほとんど観た筈なのに覚えているエピソードがさっぱりなかったのは如何なものか。それはともかく当時の鉄道風景が良かったすね。竹下景子ゲスト回のモハ70系なんて感涙ものでした。 12月20日(土) 精算と清算 鉄道ファン2026年2月号の特集は「有料着席サービス」。でちょっと気になったことが。有料の支払いに対して「清算」が使われているのですけど、この場合は「精算」の方が相応しいと思うのですが如何でしょうか。 12月20日(土) 小池朝雄 先日小池朝雄がゲスト回の『俺たちの旅』を観ました。言うまでもなくコロンボの吹き替えと言えば小池朝雄しか考えられないわけですが、俳優での小池朝雄の声や喋り方はコロンボとはかなり遠い位置にあります。一体どういう経緯で抜擢されたのかについて触れているコロンボ研究本とかはあるのかな。 12月16日(火) どすこい! 相撲と乗り物 飯塚さき『どすこい! 相撲と乗り物』読了。本場所での国技館への移動、地方場所、地方巡業、先日のロンドン公演等、様々な場面での力士の移動のお話。著者は地方巡業などで移動するうちに鉄道ファンにもなった相撲ライター。下がるは負けを意味するから巡業バスでバックはNGとか、へえ〜な話満載。 11月30日(日) 今月読んだ本2025年11月 今月読んだ本です。 月間ベストはトム・ミード『空に浮かぶ密室』。  11月29日(土) ホームでラジオ体操 東海道本線の電化区間が東京駅〜浜松駅だった1949年から1953年まの4年間、特急「つばめ」や「はと」は機関車交代のため浜松駅に5分間停車。その間、ホームではラジオ対応の音楽が流れ、多くの乗客はホームに降りて体操したとか。東京〜大阪間が特急で8時間かかっていた頃のお話。 現在では「こだま」が「のぞみ」や「ひかり」退避のため5分程度停車はよくあります。その間もホームでラジオ体操を流したらどうかなと思ったり。 11月24日(月) スプリングスティーン 孤独のハイウェイ 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』を観ました。今までスプリングスティーンとは全く縁がありませんでしたので、劇中で流れる曲も知らないものばかり。実質的に異例な作り方ながら大ヒットしたアルバム『ネブラスカ』のメイキングでもあるので、いずれ『ネブラスカ』は聴いてみようかなと。 11月21日(金) リニアは南アルプスをくぐり抜けることができるのか 宗像充『リニアは南アルプスをくぐり抜けることができるのか』読了。登山家の視点でリニア工事の実態を。杜撰な環境アセス、ぼろぼろな計画、多発する事故(JR東海は隠蔽)で前知事がいやがらせをしなかったとしても2027年度開業はあり得なかった。その理由はJR東海に鉄道建設の経験がないから等。 11月17日(月) ぶらり鉄道廃線跡を歩く 今尾恵介『ぶらり鉄道廃線跡を歩く』読了。著者専門の地形図を元に12の廃線跡を散策。やはりかつて地元だった京王線が懐かしく。私有地に勝手に入り込んで怒鳴られる前に積極的に挨拶して、列車が健在だった頃の話を聞くべき。全くその通りだけど、多くの鉄ファンは苦手かも(苦笑)。 11月9日(日) 日本ポップス史1966−2023 スージー鈴木『日本ポップス史1966−2023』読了。普段聴いている音楽と言えばほとんどが1970年代までで、80年代は若干、90年代以降は皆無。なのでコスパ的にどうかとは思ったのですが、やっぱ70年代まではそうだそうだと楽しかったですね。79年、84年は1冊の本になってますが、その他の年もと期待。 10月31日(金) 今月読んだ本2025年10月 今月読んだ本です。 月間ベストはエリー・グリフィス『小路の奥の死』。  10月31日(金) オーディオ小僧の食い残し 総天然色版 牧野良幸『オーディオ小僧の食い残し 総天然色版』読了。ここまで語られてきた著者のオーディオ遍歴のうちの食い残し版。自分は著者よりやや下の年代ではありますが、FMエアチェック、ヘッドホン、CD−R、iPod等、共通体験が多く、何もかも懐かく。同年代の方に激しくお勧めです。 10月12日(日) 鉄道で親しむ英語 野田隆『鉄道で楽しむ英語』読了。ロングシートのロングは長いではないとか、グリーン車をGreen Carと訳しても意味が通じず、First Class Carとかupgraded carがふさわしいとか。鉄道が登場する海外ミステリー、フォークソング、映画などで英語に親しみましょう(習いましょう)という本です。 10月11日(土) 証拠が問題か、証拠の問題か 『証拠が問題』と『証拠の問題』って紛らわしいタイトルだなあと思い、ふとタイトルに証拠が付く作品を何冊持っているか調べてみたら11冊ありました。  10月8日(水) 古本屋ツアー・イン・ジャパンの総決算 十四年分 小山力也『古本屋ツアー・イン・ジャパンの総決算 十四年分』読了。 盛林堂さんに入荷した10冊の内の1冊を運良く入手できました。 2011年〜2025年上期に開店・閉店した古本屋さんと掘り出し物の記録。閉店はやっぱり物悲しい気分に。開店は嬉しいですけどね。 古本フェア用の仕入れルートは見事に自分の巡回ルートと重なっていて、日々厳しい戦いを強いられているのだなと思ったりも。 薄いけど、読みではあります。 10月3日(金) 日本のバス問題 佐藤信之『日本のバス問題』読了。バスの問題と言えば長いこと利用客の減少だったわけですが、昨今は運転士不足により儲かっている路線でさえ減便や撤退せざるを得ない状況に。今後の改善策としてライドシェアや自動運転などが挙げられているものの、状況は厳しいなあと思わずにいられません。 9月30日(火) 今月読んだ本2025年9月 今月読んだ本です。 月間ベストは……事前の予想通りホロヴィッツとクレイヴンの一騎打ちになり……軍配はM・W・クレイヴン『デスチェアの殺人』に上がりました。  9月26日(金) 鉄道書の本棚 V林田『鉄道書の本棚』読了。『本の雑誌』連載時に全部読んでいて、今回一部書き下ろしも追加されているから「ほぼ再読」といったところ。これがきっかけで買ったり読んだりした鉄道書もあるし、大変お世話になってます。今後鉄道書のバイブル的な存在になるかと思います。 8月31日(日) 今月読んだ本2025年8月 今月読んだ本です。 月間ベストは……ホリー・ジャクソン『夜明けまでに誰かが』とどちらにするか迷いましたが、Gさんに敬意を表してマシュー・ブレイク『眠れるアンナ・O』。  8月25日(月) 連節バス物語 諸井泉『連節バス物語』読了。現状や歴史、構造など。筑波万博で導入された100台のために、半年間運転士が厳しい環境で過ごしたことは歴史の裏面かと。混雑路線で大きな効果があるのに厳しい規制で諸外国より導入が遅れている日本。プロが運転・運行するのだから電動キックボードより安全なのでは。 8月21日(木) カラー版 地図と愉しむ東京歴史散歩 都心の謎篇 竹内正浩『カラー版 地図と愉しむ東京歴史散歩 都心の謎篇』読了。お台場、飛行場、万博会場になる筈だった晴海、監獄などの歴史が極めて詳細に語られ、興味が尽きません。瓦礫を処分するために堀割を埋め立てる際、周辺住民は激しい悪臭で苦しんできたから反対運動は起きなかったとか。 8月16日(土) 地図で読み解く日本の新交通システム 川島令三『地図で読み解く日本の新交通システム』読了。モノレール、AGT、LRT、加えて路面電車の紹介。日本全国を網羅しているし、モノレールは路線ごとに車体とレールの構造を図で表していてわかりやすいですね。既に廃止された新交通システムが12路線もあったとは。 7月31日(木) 今月読んだ本2025年7月 今月読んだ本です。 月間ベストはピーター・スワンソン『9人はなぜ殺される』。  7月29日(火) 牧野式高音質生活のすゝめ 牧野良幸『牧野式高音質生活のすゝめ』読了。CDとMP3の音質の違いもわからないおんぼろ耳の持ち主なのでハイレゾはともかく、360°のサラウンドは魅惑的。つい実現に必要なアンプやプレーヤーを検索してしまいました。高音質音盤の紹介は縁のないアーティストでも読んでて楽しく。 7月16日(水) 北海道 地図の中の廃線 堀淳一『北海道 地図の中の廃線』読了。著者の死去後に出版された本で、税別6000円という価格は遺著にふさわしいかと。多くの廃線跡探訪書がクルマで探訪しているのに対し、「地図を見ながら足で歩いた経験」との点は著者の面目躍如です。過去の著作から廃線跡歩きを集成したのも近い将来を予感したものだったのか。詩的でもある文章からその場の情景が浮かび、いわゆる鉄の本とは一線を画していると思います。 私的には間に合った(実際に乗ることのできた)天北線、興浜北線、深名線などだけでなく間に合わなかった広尾線、松前線なども懐かしく感じられます。 7月2日(水) 地理院地図の深堀り 今尾恵介『地理院地図の深堀り』読了。操作マニュアルではなく国土地理院地図の具体的な活用法。いやあ、これは楽しいですね! 特に3Dモードや陰影起伏図は何時間見ていても飽きません。「鉄道変遷地図を作ろう」なんてのもあるけど、これはややハードルが高そう。全日本人へのお薦め本。 6月30日(月) 今月読んだ本2025年6月 今月読んだ本です。 月間ベストはウィリアム・ショー『罪の水際』。  6月27日(金) バス趣味大百科 加藤佳一『バス趣味大百科』読了。車両、会社、乗り方、撮り方、模型についての雑学100話。多少なりともバスに興味のある方なら必読の書かと。ドリームスリーパーの個室11個はそれぞれ微妙に異なる、ダブルデッカーが衰退した理由など。話題のフルフラットに触れてないのがちょいと残念。 6月23日(月) 万博と鉄道 松本典久『万博と鉄道』読了。大阪、つくばから維新まで五つの万博が取り上げられてます。この中で空前の輸送体制を敷いたのはひかりの16両編成化、オハ12系の新造などやはり大阪万博で、多くのページが割かれています。いっそ大阪だけで一冊でも良かったかなと。自分が行ったのも大阪だけだし。 6月17日(火) 古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸 小山力也『古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸』読了。赤本に続いて青本。ブログで読んでいたので、今回もほぼ再読です。昼は寿司、夜は焼肉。このルーティーンがなんだか素敵。それにしてもあまりの重労働とあまりの貴重本。労働と対価が見合っているのか、さっぱりわかりません。 6月11日(水) 断捨離血風録 日下三蔵『断捨離血風録』読了。赤から読むか青から読むか。散々迷って赤からにしました。雑誌連載時に読んでるので、ほぼ再読ではありましたが。改めて読んでみると史上最大の断捨離作戦ですが、それもこれも偉大な助っ人がいればこそでしたね。→→何をどこからどこへ移動したみたいな話はよくわからなくても(苦笑)、書名が登場すると、おおっと思ったりも。そういう意味で巻末に人名、作品名索引があるのもむべなるかな。 |

横丁の日記(過去)